「最近、なんだか気分が落ち込むなあ…」

そんな風に感じるとき、私たちの心と体のバランスを整えるカギとなるのが「幸せホルモン」です。

名前は聞いたことがあっても、具体的にどんな種類があり、どうすれば分泌されるのかまで知っている方は

少ないかもしれません。

この記事では、私たちの幸福感に大きく関わる4つのホルモンと、それを日常生活の中で増やす方法について、

わかりやすくご紹介します。

目次

幸せホルモンとは?

「幸せホルモン」とは、心の安定、愛情、やる気、満足感といったポジティブな感情を生み出す神経伝達物質

の総称です。

科学的にはホルモンというよりも「脳内物質(神経伝達物質)」ですが、私たちが「幸せ」を感じる要因として

広く知られるようになりました。

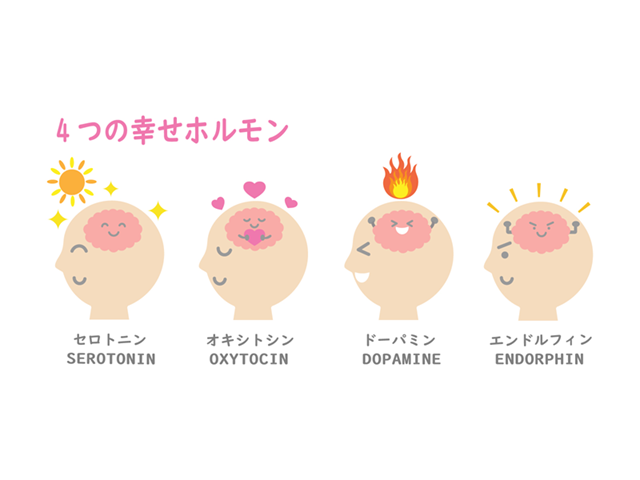

主に以下の4種類があり、それぞれ異なる働きを持っています。

• セロトニン(心の安定ホルモン)

• エンドルフィン(快感ホルモン)

• ドーパミン(やる気ホルモン)

• オキシトシン(愛情ホルモン)

4つの幸せホルモンとその働き

セロトニン:「心の安定ホルモン」

セロトニンは、感情のコントロール、睡眠の質、集中力などに大きく関わるホルモンです。

ストレスを感じやすい現代社会では不足しがちといわれています。

分泌を促す習慣:

• 朝日を浴びる

• リズム運動(ウォーキングや深呼吸)

• 発酵食品(納豆、ヨーグルト、味噌)を摂る

特に朝の散歩や呼吸法は、心を落ち着けるのに効果的です。

エンドルフィン:「快感ホルモン」

エンドルフィンは、痛みを和らげ、多幸感やリラックスをもたらすホルモンです。

「ランナーズハイ」と呼ばれる現象も、このエンドルフィンの分泌によるものです。

分泌を促す習慣:

• 笑うこと

• 音楽を聴く

• 感動する映画を観る

• 運動(特にランニング)

自然な抗うつ作用があるとも言われており、気分が落ち込みがちなときには特に意識したいホルモンです。

ドーパミン:「やる気ホルモン」

ドーパミンは、報酬系と呼ばれる脳の働きに関わるホルモンで、「達成感」や「快楽」を感じる源です。

モチベーションアップに大きな影響を与えます。

分泌を促す習慣:

• 小さな目標を立てて達成する

• 趣味や好きなことに没頭する

• チャレンジ精神を持つ

ただし、強すぎる刺激や依存(ギャンブルやSNSなど)には注意が必要です。

オキシトシン:「愛情ホルモン」

人とのつながりや信頼を深めるときに分泌されるオキシトシンは、「絆」や「安心感」を育てるホルモンです。

分泌を促す習慣:

• ハグや握手などのスキンシップ

• ペットと触れ合う

• 「ありがとう」「大好き」といった言葉を交わす

• 人との温かい交流

孤独感の軽減やストレス緩和にも効果があり、心の健康を保つ上で欠かせない存在です。

幸せホルモンを増やす生活習慣

誰でも簡単にできる、幸せホルモンを活性化する行動を以下にまとめました。

| 行動 | 主に増えるホルモン |

| 朝日を浴びて軽く散歩する | セロトニン |

| 感動する映画を観る | エンドルフィン・オキシトシン |

| 小さな目標を達成する | ドーパミン |

| 「ありがとう」を伝える | オキシトシン |

| リズム運動(深呼吸・ウォーキング) | セロトニン |

| ペットと触れ合う | オキシトシン・セロトニン |

| 趣味に没頭する時間をつくる | ドーパミン |

無理をせず、楽しみながら続けられるものを1つでも取り入れることが、毎日の気分を少しずつ変えていきます。

毎日の中に無理なく取り入れ、少しずつ心の土台を整えていきましょう。

まとめ:幸せは、自分で育てられる

「幸せホルモン」は、特別な人や大きな成功がなくても、日常の中で自分自身の行動によって分泌を促すことができます。

朝の光を浴びる。

好きな音楽を聴く。

誰かに「ありがとう」と伝える。

そんな小さな一歩が、脳と心に穏やかな変化をもたらしてくれるのです。

今日できることから、あなた自身の「幸せ」を育てていきませんか?